教職シンポジウム2025(岡山理科大学)終了〜持参した名刺で足りないほど数多くの方々とご挨拶できました

- あべたか

- 2025年9月28日

- 読了時間: 4分

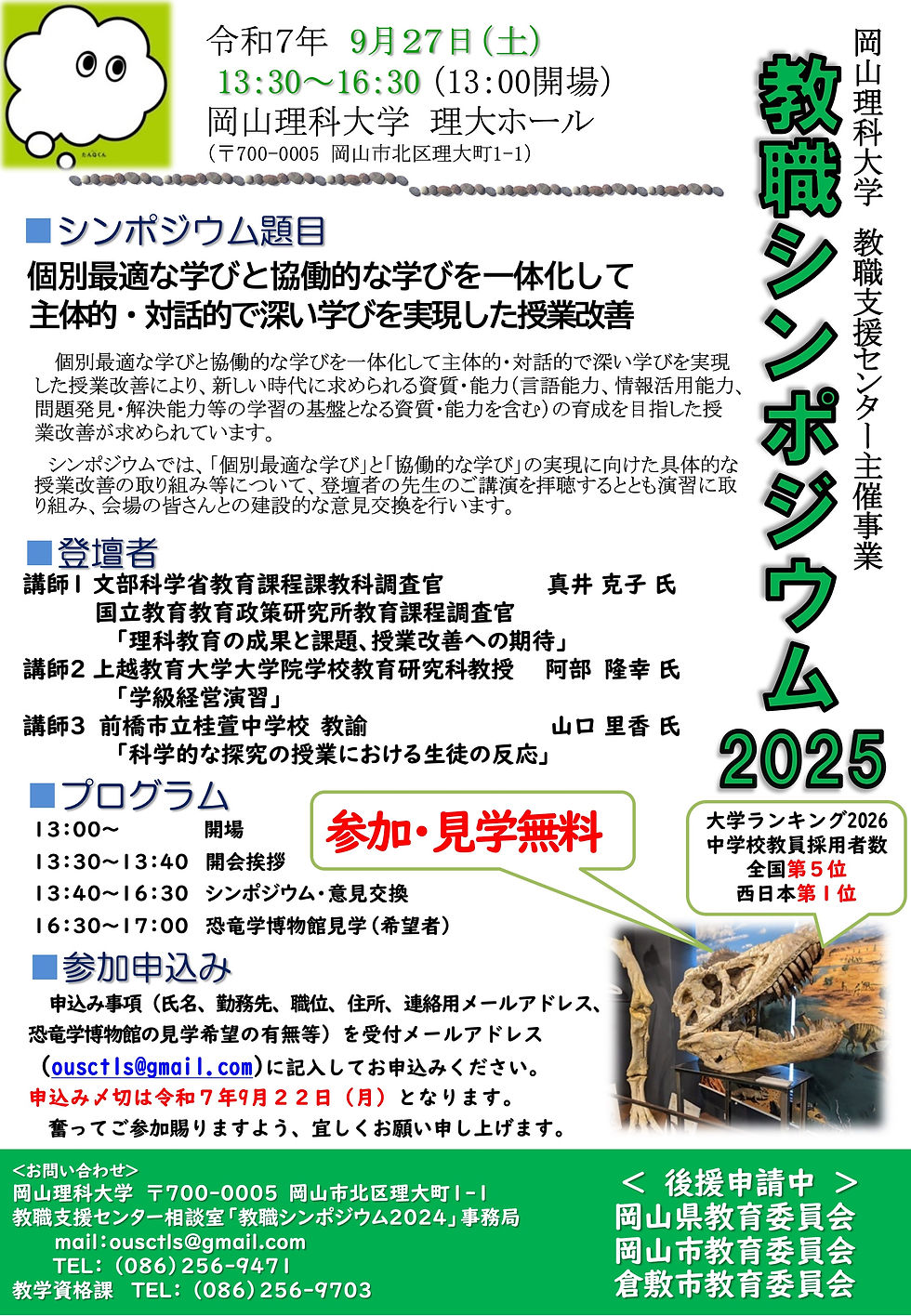

今年度予定している中では,最も西のお仕事であった「教職シンポジウム2025」が終わりました。

ちょっと雰囲気がわからない中,求められるタイトルと内容で,準備していったのですが,求められていた最低限の役割はできたかな……と自己判断しております。

それは,終了後,直接,感想を伝えてくださる方々の感想等を聞くと,現職の方々からは今までのモヤモヤがわかったような感じがするということを話していただき,これから先生になろうとする方からは現場でそういう事があるのだなと知ることができたと話してもらえたからです。

もちろん,私の話の内容は時間の都合や私の話術の未熟さゆえに,「どうしてそういうことが言えるのか」とか「この場合はどうなるのだろう(どうするのだろう)」という部分を端折ってしまっていて,その部分をもう少し詳しく知りたいという質問等をいただきました。

そこに関しては丁寧にお答えできなかったこと,申し訳なく思っております。

初めての場所,初めてお目にかかる方々と過ごすからこその刺激

初めて訪れる「岡山理科大学」は,いろいろと面白かったです。

今,岡山理科大学は恐竜推しで,時間を設けてもらって大学内の恐竜学博物館を案内してもらいました。ただ見学するだけでなくて,こうして個別に説明をしてもらいながら,質問も随時やりとしてもらいながらの見学は贅沢で,こういう見学があるとより対象物に愛着を持つし,興味を持つし,学びになるのだなと実感しました。

今回,文科省,そして国研の真井克子先生と,群馬県前橋市の山口里香先生と始めてお目にかかり,お二人のお話も間近で聞かせてもらいました。

山口先生は,主体的対話的で深い学びをもたらす個別最適な学び,協働的な学びの具体的な授業とご自身が大切に思っているところを実際の授業の映像付きでお話しいただき,子どもたちへの単元を通して,課題に対して興味関心を抱き続けるための具体的な動機づけの様子を教えてもらえたように思います。

また,その中でも最新の授業の進め方へのヒントとして,中学校理科での探究的な授業の進め方の中で,効果的に生成AIを取り入れる具体的な方法を発表されていました。実際の子どもたちの変容も丁寧にデータを取っており,検定もかけて有意差を出しており,説得性が高いもので私自身もなるほど,生成AIを子どもたちとともに授業で扱うというのはこういうことをいうのか!と感嘆しました。

生成AIが注目される昨今,たぶん,全国各地で生成AIをどのように授業で用いるかということは各実践家や研究者が模索していることと思います。その中でも,批判的思考を育てていくという視点でいえば,山口先生の実践はとても効果的だと思いました。

私自身の研究や実践に役立たせられないかといろいろと頭を巡らせています。

また,真井先生のお話は言わずもがなという感じです。

近くで(今回は,お隣に座らせていただきましたが),こうして文科省の最新の動向の話を聞くことができるのは特権でした。そして,直接に質問もできるわけですからね。

また,真井先生は,文科省のスポークスマン的な話とは別に,もともと,ご自身の里香の実践家であったという立場から,理科教育中心に今,そして将来,求められる授業や教育について,ご自身の言葉で語ってくださいました。

私自身は,文科省(の方々)とつながりが薄く,私自身は特段つながりたいという希望や願いはないわけですが,こうして,国の方向性を指し示しす役割の方々とお話ができるということは自分にとっても役立つわけですから,とても嬉しい時間でした。

お二人共,初めて会う私とフランクに接してくださり,初めてお目にかかる方々には異常な緊張状態になってしまう私なのですが,自然体で1日接することができました。感謝いたします。

それもこれも,今回の企画,進行,そして責任者である藤本義博先生(岡山理科大学)のコーディネートとリーダーシップがあったおかげです。

藤本先生には,私の編著本「これで、理科の『学び合い』は成功する!」(学事出版)でご執筆いただいた縁でのつながりです。

理科教育の先端を進む藤本先生と私とは畑違いのところがありますが,こうして関わっていただいた後も私のことを気にかけてくださり,声をかけていただけることに感謝いたします。

岡山理科大学での藤本先生は,大学関係者とも,そして岡山の地元実践家とも,とても幅広く,そして深く結びつきを育んでおられる様子が,たったい1日しか滞在しなかったわたしにでもわかりました。

「おもしろい」ことに,飛びつくことでつながれる仲間を大切にし,その輪を育んでいくことの大切さを実際の姿で見せていただいたように思います。

その結果,それなりに多く持参してきたはずの名刺が手元から全てなくなってしまいました。一気に名刺がなくなってしまうというのは初めての出来事でした。

みなさま,ありがとうございます。

今回の経験を次に生かしていきます。

ありがとうございます。

コメント